みなさんこんにちは。ピースボートセンターおおさかの野々村修平です。

ちょうど3年前の今頃、ピースボートの船上から満点の星と海を包み込むかのようなオーロラを目の当たりにしました。

あの景色は一生忘れることはありません。

オーロラは自然現象です。観測地域に足を伸ばしたとしても気象条件等が揃わないと目にすることができません。

オーロラが見られる地域は極北が中心ですから、その場所に訪れるだけでもまるで冒険をしているかのような気分に浸る事ができます。

だからこそ一生に一度は見てみたい光景として、常に人々のロマンをかり立てます。

本日は陸上と船上から、オーロラの観測経験を持つ筆者がオーロラについてブログにまとめます。

オーロラが見られる条件は3つ

オーロラは、3つの条件が同時に揃わないと観測することはできません。

・第一に暗いこと

・第二に晴れていること

・第三に太陽の活動が活発であること

オーロラは実は常に発生しています。しかし肉眼で見るためには上記の3つの条件が必須です。

オーロラ観測といえば、大自然の中にテントを張って寝袋にくるまりながら夜空を見上げている、という光景を想像するかもしれません。

第一の条件として、都市の喧騒から離れること、つまり都市の人工的な明かりから離れた大自然での観測は理に適っています。

第二の条件は、オーロラは雲よりも高い高度でのみ発生するため、単純に空が曇っている場合は一切見ることはできません。

雲がなくて空気が透き通って真っ暗な環境だからこそ、満点の星空とオーロラをセットで見ることができます。

第三の条件は、太陽の活動とエネルギーについて説明が必要なため後述します。

なぜオーロラは冬にしか見えないのか

オーロラ観測の条件を説明しましたが、それらの条件の中には「季節」や「温度」という条件は関与していませんでした。

ただオーロラの写真や映像を振り返ると、いつも冬を連想させるものばかりです。だからこそオーロラは冬にしか見られないと印象づけられてしまいます。

オーロラは年中発生しているため、冬にしか見られないという表現は適切ではありませんが、結果として秋から冬頃にしか観測できる条件は整いません。

「オーロラを肉眼ではっきりと見られるのが9月〜4月」と表現すると適切かもしれません。

それではなぜ観測の条件が整うのが9月〜4月なのでしょうか?

結論を先にのべると、オーロラが観測できるのは「白夜」以外のシーズンだからです。

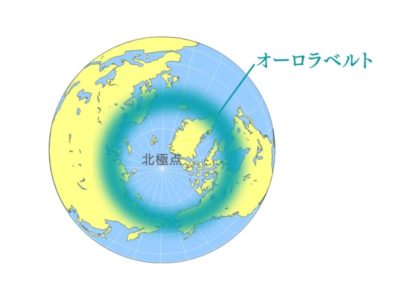

オーロラが観測できる代表的な地域は、北極点や南極点に近い北緯・南緯60〜70度周辺を指します。

これらの地域は、オーロラを観測することができるオーロラベルト内に位置しています。

オーロラ観測で有名な北欧は、日本と同様に四季がはっきりと分かれています。日本と異なるポイントは、夏は白夜、冬は極夜という現象が起こります。

白夜や極夜は、実際に体感してみない限りはイメージが湧かないかもしれません。

簡単に説明するならば、白夜は一日中ほとんど太陽が沈まない現象であり、極夜はその反対で一日中ほとんど太陽が沈んでいる現象です。

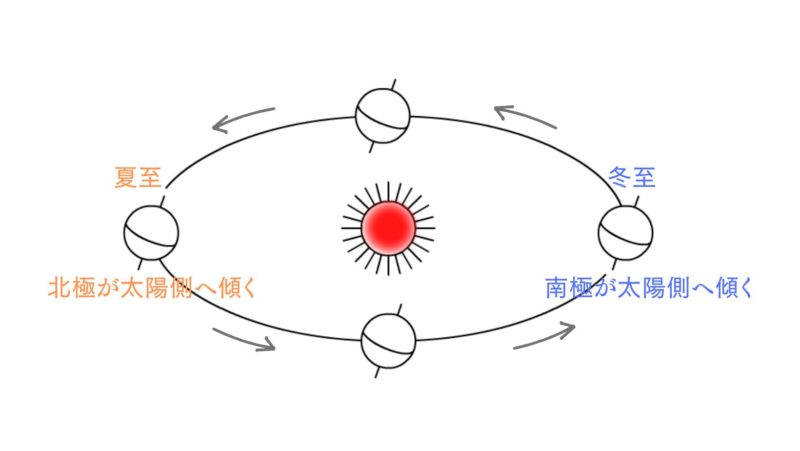

赤道以外の世界各地では、日照時間の長さは地球の地軸の傾斜により異なります。

地球の一極は半年間太陽の方向へ傾き、もう一極は太陽から離れて傾きます。この傾きにより「季節」が生まれます。

太陽の方向に傾く半球は日照時間が増加し夏になり、太陽から離れる方向に傾く半球は冬になります。日本でも夏至と冬至があるのでイメージできると思います。

そのため極地(北極と南極)の夏は太陽が1日中沈まないか、数時間のみ薄暗くなるだけのため、日照時間が非常に長くなります。

このシーズンは太陽の強烈な日光が存在するため、オーロラを肉眼で見ることは不可能になります。

つまりオーロラは冬にしか見られないのではなく、白夜以外のシーズンでしか見られない、という表現が正しいでしょう。

オーロラが観測しやすいポイント

代表的な場所は北欧のスポットは、

・フィンランドの北部の「サーリセルカ」やサンタクロースが住む「ロヴァニエミ」

・アイスランドの首都の「レイキャビク」

・スウェーデンの最も美しい公共建築物が存在する「キールナ」

・ノルウェーの北極圏の玄関口である「トロムソ」

北米では、

・カナダの川や湖が永久凍土する「イエローナイフ」や高い観測率を誇る「ホワイトホース」

・アラスカの第二の商業都市である「フェアバンクス」

などが有名どころです。

オーロラは、北半球でしか観測できないわけではありません。南半球でも南緯60〜70度周辺で観測可能です。

ただ、南半球のオーロラ観測地域は南極大陸とその周辺の海上しか含まれません。

南極大陸は気軽に行くことが難しいため、有名なオーロラ観測スポットは北半球に集中します。

陸と海からのオーロラ体験

陸はフィンランドのサーリセルカで

私は陸上での観測の際は、フィンランドのサーリセルカを訪れました。

その時は太陽の活動があまり活発ではなく、私の宿泊していたホテル周辺で観測するオーロラは白い靄(もや)のようにしか見えませんでした。

「オーロラってこの程度のものか」、と肩を落としていましたが、ガイドは諦めることなく、市街地からの移動を提案してくれました。

ガイドの案内で、街から30〜40分離れた湖に到着しました。辺りを散策していると物珍しいトナカイのハンバーガーが食べられるお店を見つけたので、テイクアウトして食べながらオーロラが現れるのを待とうと思い入店しました。

そして、ふと店内から窓の外を眺めると、上空には美しいエメラルドグリーンのオーロラが現れ、私たちの頭上を包み込みました。

海はピースボート船上から

私にとっての2回目のオーロラ体験は、ピースボートの船上からでした。

ピースボートは近年、夏に出航するクルーズにおいて、北極圏周辺で約5日間オーロラ観測の時間を設けています。

私は3年前に催行した「第102回ピースボート地球一周の船旅」に乗船し、とてつもなく美しいオーロラを見ることができました。

陸上でのオーロラ観測となると、車や徒歩での移動が主となるため行動の制限が伴います。

しかし船での観測となると周辺は海しかありません。つまり北極圏内の洋上をオーロラを求めて自由に動き回ることができます。

観測の条件は陸上でも洋上でも同様なので、雲が上空にかかっている限りは観測できません。

しかし雲が途切れて晴れている場所まで自由に移動することができる船旅は、陸上での観測よりも遥かに高い確率でオーロラを見ることができるんです。

また北極圏といえばやはり凍てつく氷の世界を想像されると思います。実は、ピースボートがオーロラ観測するアイスランド北部の北極圏地域は、同緯度のカナダ北部やアラスカに比べると遥かに暖かい気候なんです。

この理由も語りだすと長くなるので簡単に説明すると、赤道付近で温められた海水が北大西洋海流に乗ってヨーロッパまで運ばれてきます。また同時に偏西風によって海水面の温かい空気がヨーロッパ大陸に運ばれるから、という理由です。

じゃあなぜその地域の氷は解けないのでしょうか?

不思議ですよね。機会があればこの理由についてもブログを書けたらよいなと思っています。

話を戻すとクルーズ中、私はオーロラ観測部隊としてオーロラ観測期間はずっと空を見上げていました。

乗客のみなさまには、オーロラが発生したら館内放送をかけご案内します。非常に重要な役割です。

オーロラは磁場の影響でカーテンのように動きを伴い、急に消えたり現れたりを繰り返します。つまり館内放送をかけても、瞬く間に消えてしまうこともあり得ます。こればかりは仕方ないですね。

ただ私はオーロラが現れた時も消えてしまう瞬間も、誰よりも長くオーロラを楽しむことができました。

結局は美しいオーロラを見るためには根気が必要です。せっかくの5日間の観測期間ですから、みなさまもご乗船の機会があれば、温かい服装を持っていき空を見上げ続ける一日を作ってみてはいかがでしょうか?

オーロラを写真に残す

オーロラを見に行くなら是非写真に撮って残したいですよね。

オーロラは単純にiPhoneなどのカメラ機能だけでは美しく撮影することができません。事前の準備が必要です。

私はカメラの専門家ではないので、具体的にどのようなカメラを準備すれば良いのかについては言及しません。ぜひ家電量販店で「オーロラを撮りたい」とお伝えください。

ただiPhoneでも撮影ができないわけではありません。シャッタースピードを調整できるアプリをダウンロードすると完璧とまでは言い難いですが撮影可能です。

シャッタースピードを遅くすることにより(10〜15秒)動きのある被写体の残像や光跡を写すことが可能となります。

またオーロラ撮影時のポイントは、手ブレを極力減らすことが重要です。もちろん手ブレが生じると画像はブレてしまいます。

三脚を使用することが望ましいですが、己の肉体とiPhoneだけしかお持ちでない方は、撮影中にブレを起こさないためにも脇を締めて最小限に手ブレを抑え撮影する練習をしておきましょう。

ただ当地は極寒であることをお忘れなく。暖かい服装を疎かにするとそもそも体が震えてきます。

こうなると試合終了です。身体は正直ですから、都合よく撮影中のみ震えが止まるということはありません。

ちなみに船上でオーロラを撮影する際、三脚の利用はあまり有効ではありません。

船は常時波の影響を受けて揺れているためデッキに三脚を固定しても細かい振動がブレの原因となる恐れがあります。

撮影の王道は脇を締めてカメラを固定する、これにつきます。この方法はプロの写真家に教わりましたのできっと間違いないでしょう。

そしてカメラやスマートフォンの予備のバッテリーを持っていくことも忘れないでください。

充電が必要とされる機械は寒さに弱いものです。私もiPhoneで撮影を試みていましたが、外気に触れ続けることにより本体が冷え、急にバッテリーが落ちた経験をしました。

このようなタイミングに限ってくっきりとしたオーロラが発生したりします。

撮影を試みない時はタオルなどに包んでポケットに入れておき、機械を温めておくことがオススメです。

オーロラが発生するメカニズム

さまざまな文献を読んでもオーロラが発生するメカニズムの説明は難解です。

私も分かりやすくお伝えしたいのですが、専門用語を多様するためやはり複雑になってしまいます。

地理や天体の勉強が好きだった人は理解できるかもしれませんが、難しい説明が苦手な人はこのトピックは読み飛ばしてください。

まず、オーロラは太陽風が地球に流れてくることによって発生する発光現象です。

太陽は全体がガスでできた熱と光を放つ巨大な球体です。この球体は非常に大きく高密度で地球とはその構造や成り立ちから、大きく異なる星であり、太陽は太陽系の中心に存在する唯一の恒星(自ら光を出している星)です。

太陽は太陽系の地球や火星等の惑星の運動、そして衛星に大きな影響を及ぼしています。

太陽は水素とヘリウムで構成されており、その内9割が水素です。この中心核では水素を原料とした核融合反応が常に行われています。

この核融合反応によって熱や光などの莫大なエネルギーを生み出し、それを外に放っているのです。

太陽の直径は約139万kmです。これは地球を横に並べたときに109個並んでしまうほどの大きさのようです。

想像ができないほど大きな球体ですね。そしてこの大きな球体が作り出すエネルギーは測りしれません。

太陽の中心核は2000億気圧、温度が1600万度にも達するため、固体や液体の形で物質を保つことができず、「プラズマ」と呼ばれる特殊な電離気体の状態となります。

プラズマとは何でしょうか。

まず物質の状態として固体、液体、気体があるのはみなさんご存じでしょう。水で例えるなら氷、水、水蒸気ですね。

これらの物質を構成する原子は、陽子と中性子から成る原子核と電子でできています。

そしてプラズマとは、原子核から電子が離れ、自由に動き回る状態のことを表します。

固体、液体、気体のいずれの状態でも、原子の運動状態に違いはありますが物質としては安定しています。

しかし、高いエネルギーを加え続けると原子構造内の電子が飛び出し、電子とプラスの電荷を持つプラスイオンとに分かれます。

このようにプラスイオンと電子が飛び回っている不安定な状態をプラズマ状態といいます。

太陽は、核融合によって凄まじいエネルギーが生み出され高温になるため、全体がプラズマ状態となります。

太陽はガスでできているため、地球のようにはっきりとした地表のような表面があるわけではありません。

肉眼で太陽の表面のように見えているところは「光球」と呼ばれる厚さ500kmほどのガスの層でできています。

太陽全体を大きく包んで宇宙空間に広がっているプラズマを「コロナ」といいます。コロナの形は太陽表面の磁場の影響を強く受けるため、特有の形はありません。

明るさは光球の100万分の1といわれ、満月程度の明るさでしょうか。

コロナの内部でプラズマが溜まりすぎると圧力が高まり、宇宙空間へ放出されます。その際に噴き出したガスが「太陽風」です。

しかし、太陽風は放射線などが含まれるため人体に有害です。地球はこの太陽風を磁場によってバリアする働きをしてくれています。

地球は大きな磁石と形容されますね。みなさんもコンパスを用いて方角を探したことがあるかもしれません。

北がN極、南がS極を示します。N極とS極が引きつけあい、同じ極同士は反発しあうので、地球は北がS極、南がN極の巨大な磁石だということです。

この磁石から磁力が発生し、ぐるっと地球を覆っています。

そして太陽に照らされている日中から、地球の反対となる夜側(地球の極地)へ磁場に沿って太陽風は尾を引き移動していきます。

このように夜側に動いていくことによって次第に太陽風の密度が薄くなっていきます。そして地球の極地に到着した頃にはエネルギーがかなり弱まっています。

太陽風は人体に有害だと書きましたが、このように長い距離を移動することで太陽風が薄まり人体に悪影響が出ない程度に変化していきます。

南北の極地には磁気圏が窓のように開いた磁場の弱いエリアがあり、ここから太陽風が地球の大気圏内に侵入していきます。

そしてプラズマが電離層の大気と衝突することにより発光する現象がオーロラなのです。

ピースボートで感動のオーロラ体験を

もちろんオーロラはどこから観測しても私たちに感動を与えるでしょう。

しかし、洋上で見ることができるオーロラはまた格別な体験を生み出します。

それは360度が海原だからです。遮るものが一切ない洋上で、オーロラのエメラルドグリーンの色が海面に反射します。

空と海がエメラルド色に輝く瞬間はこの洋上以外で見ることはきっとできません。

是非、ピースボート船上からのオーロラを体験してください。

ピースボート 野々村修平